जीवन प्रकृति के साथ चलने पर ही संभव

वैश्विक स्तर पर सबको प्रभावित करने वाली मानवजनित चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन की खास भूमिका है...

गिरीश्वर मिश्र

वैश्विक स्तर पर सबको प्रभावित करने वाली मानवजनित चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन की खास भूमिका है । इसका स्वरूप दिन-प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है । इसे लेकर चिंतन भी होता आ रहा है और गाहे-ब-गाहे विभिन्न स्तरों पर चिंता भी जाहिर की जाती रही है । इस क्रम में ताजा विचार-विमर्श यूएई के विख्यात दुबई महानगर में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी काप का 28 वां सम्मेलन आयोजित हो रहा है । इस शृंखला की यह एक खास कड़ी होगी जिसमें यह जरूरी होगा की इस व्यापक संदर्भ में उठाने वाली समस्याओं के समाधान की दिशा में फलदायी निर्णय लिए जा सकें । अंटार्कटिक क्षेत्र में आ रहे बदलाव और विश्वव्यापी घटना के रूप में अनेक क्षेत्रों में एक लाख से ज़्यादा ग्लेशियरों के बहुत बड़े पैमाने पर पिघलने की घटना से प्राकृतिक संतुलन की स्थिति चिंताजनक हो रही है । इन सबसे जीवनदायी गतिविधि में व्यापक असंतुलन परिलक्षित हो रहा है । सतही तौर पर प्रकृति और मनुष्य अलग दिखते हैं । प्रकृति की प्रत्यक्ष होती समृद्धि और सुषमा उसे स्पष्ट रूप से एक संसाधन घोषित करती है और आंशिक रूप से यह सही भी है । पर यह आंशिक सत्य प्रायः पूर्ण मान लिया जाता है और प्रकृति के जल्दी से जल्दी (यथासंभव) अधिकाधिक दोहन का काम शुरू हो जाता है । ऐसा करते हुए मनुष्य की विभिन्न उपलब्धियां उसका भ्रम बनाए रखती हैं। भ्रम तब टूटता है जब प्रगति सरीखी इस दिग्विजय में मनुष्य को ठोकर लगती है । पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण से जुड़े हादसों में तेजी से वृद्धि हुई है किंतु मनुष्य हस्तक्षेप से बाज नहीं आता। वह यह भूल जाता है कि प्रकृति का कोई विकल्प नहीं है। उसे नष्ट कर होनी वाली क्षति अपूरणीय क्षति होती है।

यह भी पढ़े : उत्तर प्रदेश : आगामी दो दिनों के मध्य तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी की संभावना

पिछले वर्षों में यूरोप और अमेरिका के अनेक भू-क्षेत्रों में बाढ़, लू, वनाग्नि, सूखा और प्रचंड तूफान जैसी जलवायु की चरम स्थितियों का बार-बार सामना करना पड़ा है । भारत के हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड और दिल्ली में जिस तरह बाढ़ का प्रकोप अनुभव किया गया वह विस्मित करने वाला था । दक्षिण भारत के कई शहरों में बाढ़ का प्रकोप हुआ था। वस्तुतः भारत समेत विश्व के अधिकांश भौगोलिक क्षेत्रों में लगातार अनुभव हो रही प्राकृतिक विभीषिकाएं देखते हुए जलवायु वैज्ञानिक दुनिया को संभावित खतरों से आगाह करने के लिए अनेक वर्षों से सतर्कता बरतने का आग्रह करते आ रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों के द्वारा जुटाए तथ्यों और तर्कों का नीति-निर्माण और कार्यान्वयन के स्तर पर काफी असर होना चाहिए था । पर हुआ यह कि अनेक देशों के राजनयिकों द्वारा इनके लिए प्रतिबद्धता दर्शाने की रस्म अदायगी बढ़ गई है। इससे जुड़े बैठकों, आयोजनों और विमर्शों के प्रकाशन भी समय–समय पर होते रहे हैं । इस सिलसिले में टिकाऊ (ससटेनेबल) विकास की अवधारणा की अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति एक सराहनीय कदम था । ऐसे सोलह टिकाऊ विकास लक्ष्यों ( एसडीजी ) का खूब प्रचार-प्रसार हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में प्रकाशित हुई अनेक रपटों, पारस्परिक सहमतियों और वैश्विक उद्घोषणाओं से राजनेताओं की कुछ-कुछ गंभीरता तो जरूर प्रकट हुई है परंतु उसे कार्यस्तर पर लागू करने तक की अब तक की यात्रा निहित स्वार्थ के कारण कंटकाकीर्ण रही है। फलतः प्रकृति के साथ सहजीवन की दिशा में हमारे प्रयास नाकाफी रहे हैं जब कि उसके अंधाधुंध दोहन का प्रयास खूब बढ़ा है । जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों के विनाश के साथ जैव विविधता आज जिस तरह तेजी से घट रही है उसे किसी भी तरह अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता । पेयजल के स्रोत तेजी से समाप्त हो रहे हैं।

यह भी पढ़े : अयोध्या : मणिराम दास छावनी से चित्रकूट को रवाना हुई श्रीभरत यात्रा

दरअसल जलवायु और पर्यावरण से जुड़े प्रश्नों को लेकर सरकारी खेमों में आरंभिक उत्साह और मीडिया में जोरदार उपस्थिति के साथ फौरी फायदे अधिक महत्व के हो जाते हैं। उसमें ही बढ़त पाने की जुगत लगाई जाती है। उसके आगे मानवता को होने वाले बड़े और दीर्घकालिक नुकसानों को अकसर भुला दिया जाता है। आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से रसूख वाले तथाकथित विकसित देश जलवायु से जुड़ी प्रतिज्ञाओं और संकल्पों में शामिल होने को छोड़ अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आते । वे पर्यावरण की रक्षा के लिए जरूरी मानकों, मानदंडों और पाबंदियों को खुद के लिए स्वीकार नहीं करते और उनको लागू करने में तरह-तरह की छूट लेते रहते हैं । उदाहरण के लिए ग्रीन गैस के उत्सर्जन को लेकर आज के मौजूदा हालात में यह विडम्बना खास तौर पर झलक रही है । अब जो स्थिति बन रही है वह यह है कि पृथ्वीतल पर तापमान में वृद्धि अनियंत्रित होती जा रही है। इस पर गौर किया जाना चाहिए कि बीत रहे वर्ष सन् 2023 के अगस्त से अक्टूबर तक के महीने विश्व भर में रिकार्ड तोड़ गर्मी को दर्ज किए हैं । ज्ञातव्य है कि पिछले करीब दो सौ वर्षों में इस तरह की घटना पहली बार अनुभव की गई है।

यह भी पढ़े : योगी सरकार ने पहली लैंड सब्सिडी को दी मंजूरी

पर्यावरण को लेकर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का सबसे दुखद पक्ष यह है कि मानवीय हस्तक्षेप से होने वाली हानियों का वितरण सभी देशों के बीच एक सा नहीं है । आज यह सर्वविदित है कि उच्च तकनीकी के साथ विकसित देश प्रकृति के दोहन में बढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं परंतु इस वैश्विक स्वरूप वाली विपदा का खामियाजा अकसर कम विकसित देशों को भुगतना पड़ता है । इसके समाधान के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अंतर राष्ट्रीय कोष का प्रस्ताव बनता रहा है। भारत वर्ष ने भी इसके लिए बड़ा प्रयास किया है। परंतु कार्रवाई के स्तर पर देखें तो अभी तक की अंतर राष्ट्रीय प्रगति बेहद असंतोषजनक है । यह भी उल्लेखनीय है कि डेढ़ डिग्री तक वैश्विक तापमान बनाए रखने में विफल होने की स्थिति में अनुमान किया जा रहा है कि विश्व को 2.5 से 2.9 सेल्सियस तापमान से गुजरना होगा । मौसम में होने वाले इस तरह के क्रांतिक बदलाव के भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

यह भी पढ़े : योगी कैबिनेट ने पारित की उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली

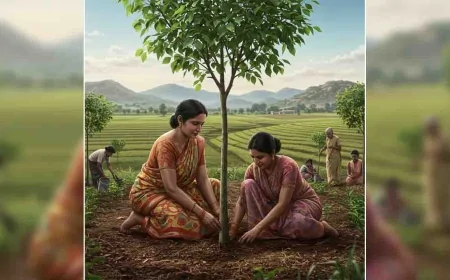

यह याद रखना होगा कि जलवायु की प्रणाली धरती पर जीवन जीने के लिए आधार प्रदान करती है परंतु उसी के साथ कुछ जरूरी सीमाएं भी बांधता चलता है । मनुष्य उन सीमाओं से मनमानी छेड़छाड़ करता है पर उसकी भी सीमा है जिसे अकसर भुला दिया जाता है । ऐसे में प्रकृति और पर्यावरण हमारी सामाजिक चेतना का सक्रिय हिस्सा ही नहीं बन पाते । स्मरणीय है कि पर्यावरण का दोहन, अबाध प्रदूषण, ऊर्जा का अनियंत्रित उपयोग और वृक्षों आदि विभिन्न वनस्पतियों, मनुष्य और अन्य जीव-जंतुओं के जीवन की गुणवत्ता संजोने के सवाल, सभी आपस में गुंथे हुए हैं । ये सभी परस्पर निर्भर हैं और एक दूसरे के लिए पूरक का भी काम करते हैं । इस तरह का समग्रतावादी (होलिस्टिक) जीवन-दर्शन हम सिद्धांत में तो अब मानने लगे हैं पर अभ्यास के स्तर पर मानव केंद्रित (एंथ्रोपोसेंट्रिक) विचारधारा को ही तरजीह देते है। मनुष्य-केंद्रित होने से हमारी रुचि मनुष्य के सुख-समृद्धि को बढ़ाने में ही लगी रहती है। हम प्रकृति के प्रति अपने दायित्व को उसकी अपने लिए संचय और उपभोग वाली उपयोगिता के अलावे नहीं समझ पाते। इस विकृत मानसिकता का परिणाम यह होता है कि प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन की जगह सिर्फ उसके अधिकाधिक दोहन पर ही जोर दिया जाता है। त्याग के महत्व को चूड भोग पर जोर देने से प्रकृति से लेते तो हैं पर उसे देने की बात विस्मृत हो जाती है। यह असंतुलित व्यवस्था आगे और भी असंतुलन को जन्म देती है । कई लोगों को मन में यह भ्रम भी बना रहता है कि प्रकृति अनंत यानी असमाप्य है। अपने को चेतन और प्रकृति को जड़ मान कर मनोवांछित तरीके से उसके दोहन में हर तरह से सन्नद्ध हो जाते हैं।

यह भी पढ़े : कानपुर मंडल समेत उप्र के प्रमुख बढ़े शहरों में कोहरे के साथ दिखा ठंड का असर

आज प्रौद्योगिकी का जिस तेजी से विकास हो रहा है वह प्रकृति की सहज शक्ति और संभावना को अनेक स्तरों पर प्रतिबंधित करने वाला सिद्ध हो रहा है । उदाहरण के तौर पर कृषि कार्य में रासायनिक खाद और पेस्टीसाइड, और कीटनाशकों आदि के विविध रूप विष की तरह मानव शरीर में पहुंच कर अनेक रोगों और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों को जन्म दे रहे हैं। यही हाल आणविक ऊर्जा के उत्पादन से जुड़ी समस्याओं का भी है । नई-नई प्रौद्योगिकी यही सोच कर विकसित की जाती है कि उत्पादन बढ़ेगा और व्यापार में नफा होगा । इस कोशिश में छिपी हिंसा का दूरगामी असर पड़ता है और हम अकसर जीवन की गुणवत्ता का प्रश्न भूल जाते हैं। अविकसित देशों को विकसित करने की अंतरराष्ट्रीय क़वायद की जाती है जिसके अनपेक्षित शोषणकारी असर कई बार भोपाल गैस त्रासदी की तरह अमानवीय और घातक साबित होते रहे हैं । जब तक प्रकृति के पक्ष में हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी हम विकास और प्रगति के मायावी दुश्चक्र में फंसे रहेंगे जो स्वयं जीवन के ही विरुद्ध है । जीवन प्रकृति के साथ चलने और स्वयं को प्रकृति का अंश मान कर चलने में ही संभव है । पृथ्वी पर कल्याण के लिए भोग ही नहीं त्याग के योग को भी अपनाना होगा।

(लेखक, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के पूर्व कुलपति हैं।)

हिन्दुस्थान समाचार

What's Your Reaction?

Like

0

Like

0

Dislike

0

Dislike

0

Love

0

Love

0

Funny

0

Funny

0

Angry

0

Angry

0

Sad

0

Sad

0

Wow

0

Wow

0